あなたは“クラフトジン”の本当の意味、ご存じですか?

昨今、日本を含め世界中で人気を集める“クラフトジン”ですが、表面上の特徴が語られることはあっても、その背景について語られることは少ないようにも感じられます。

そこで今回の記事では、業界の近くで近年の動向を追ってきた筆者が、“クラフトジン”の基本的な情報を徹底的に深掘り。定義、特徴、これまでの経緯、人気の理由について、それぞれ詳しく解説していきます。

ボリューミーな記事ですが、専門用語があまり登場しない、ジンに詳しくなくとも読み進められる内容となっているので、ぜひともより深く今のジンのカルチャーを知ってください。

“クラフトジン”に定義はない

まず大前提として、“クラフトジン”に定義はありません。

どんな項目を満たしたら“クラフトジン”と呼べるのか、その基準は特にないのです。

“クラフト(Craft)”というワードには、“手造り”や“工芸(熟練の技術を駆使して造られるもの)”といった意味があります。

言い換えると、数多く生産され、市場に多く流通する画一性の高いモノとは、対をなすモノとも言えるでしょう。

近年はそうしたモノを“クラフト〜”と呼ぶようになり、人気を集めるようになりました。

その中でもより以前から存在していたのが、アメリカにおける“クラフトビール”です。

端的に言うと、それに倣うように登場したのが“クラフトジン”というワードです。

“クラフトジン”の定番とされるブランドたち

しかし、アメリカにおけるクラフトビールは、業界団体によって造り手の独立性や製造量、スタイルなど基準が設けられているのに対し、“クラフトジン”には定義や基準もありません。

“クラフト”がもたらすイメージをまとったジン、というのが実態に近いと言えるでしょう。

それゆえに、造り手や売り手がイメージ戦略やブランディングとしてそのワードを使用している側面もあります。

基準がないからこそ良くも悪くも自由な解釈で使われており、特にここ数年は“クラフトジン”が大きくもてはやされすぎたことから、そのワードが一人歩きしている感も否めません。

また、「“クラフトジン”=高品質なジン」とイメージされることも少なくないですが、ワード自体に品質を良し悪しが内包されているわけでもなければ、これまで定番とされてきたジンの質が貶められるようなものではありません。

とはいえ、一般的なジンとは異なる方向性や特性を持つことはたしかであり、新しいカルチャーであるからこそ、より自由な発想や感性で楽しまれているとも言えるでしょう。

一般的に“クラフトジン”と呼ばれているジンの特徴

では、定義はないにしろ、一般的にはどのようなジンが“クラフトジン”と呼ばれているのでしょうか?

かなり漠然と“こだわり”、“手造り”といったようなイメージを想起させるジンがそう呼ばれることが多い一方で、その特徴を具体的に紐解いていくと、次のような傾向があることがわかります。

- 少量生産

- 産地ならではの素材を使用

- ユニークな特徴やコンセプト

- 造り手との距離が近い

それぞれ解説していきましょう。

少量生産

クラフトビールと同様に、“クラフトジン”においても“少量生産”はよく語られるキーワードとなっています。

しかしジンの場合、造り手の規模の大小や、少量生産の基準が定かではないため、造り手によって様々なのが実情です。

そもそも「少量生産=クラフト」なのではなく、各造り手なりのクラフトを追求した結果、少量生産にならざる得ないのであり、少量生産品の全てがクラフトではないと筆者は個人的に思っています。

一方で少量生産となる理由として、素材や製法などへのこだわりが挙げられるからことから、1本あたりの製造コストは一般的なジンに比べて高いことも少なくありません。

その商品のイメージも含め、“クラフトジン”と呼ばれるものの多くは、販売価格もプレミアムであることが一般的となっています。

(かつて“プレミアムジン”と呼ばれていたものが今では“クラフトジン”と呼ばれることも)

辰巳蒸留所(岐阜)のジンのように、少量生産かつ人気があるために入手困難になっているブランドもある

産地ならではの素材を使用

ジンは、ベースとなるスピリッツ(高度数のアルコール)に、香り付けの素材として“ジュニパーベリー”のほか、様々なボタニカル(ハーブやスパイス、フルーツ)を加え、それらを蒸溜することで独自の香りが与えられるお酒です。

ボタニカルの種類や数には特に制限がないため、近年はより自由に素材が選ばれるようになり、そのジンの産地の特産品をボタニカルとして使用するケースも多く見られます。

例えば日本のジンの場合、ゆずなどの和柑橘やお茶の葉、生姜などといったように、地域独自の素材を使用し、ジンを通して地域の魅力を発信する、といった側面を持つブランドも少なくありません。

その他にも、例えユニークな素材ではなくとも、地元で採れたボタニカルを使用することで、“そこで造る意味”を見出しているブランドもあります。

そうした地域性が反映されたジンは、近年“クラフトジン”と呼ばれるものの大きな特徴の一つです。

なお、素材の違いによって個性を出す方法は、素材選びの自由度が高いジンだからこそなし得る特性でもあります。

「ORI-GiN 1848(沖縄)」は、西表島産の“ピーチパイン”をボタニカルのキーとして使用している

ユニークな特徴やコンセプト

使う素材が違えば、仕上がりにも違いが生まれるのは当然のこと。

ジンは元来、ジュニパーベリーと柑橘の爽やかな香りを基調としたクリアでドライな味わいが一般的なスタイルでした。

しかし近年は、ボタニカルの素材に加え、ベースとなるスピリッツの原料も多様化していることから、その香りや味わいもかなり多様化しています。

フルーティーなものやフローラルなもの、ハーバルなもの、そしてスパイシーなものなど…一般的なスタイルとは異なる仕上がりのジンも多く流通しています。

一方で、“クラフトジン”と呼ばれるものの中には、地域創生や環境保全など独創的なコンセプトを掲げているものや、その成り立ちがユニークなジンも少なくありません。

造り手の意向が如実に反映された個性的なジンが多く、それが伝わりやすいとも言えるでしょう。

「インドラブ ジン」は、象の保護もミッションに掲げ、収益の一部を保護団体に寄付している

造り手との距離が近い

“クラフトジン”と呼ばれるものは、造り手の規模が小さく、少人数で造られていることが多い傾向にあり、代表者自らが製造を行なっていたり、造り手の顔が見えるのも特徴的です。

これは製造や開発に多くの人が携わる大手製品にはあまり見られない特徴で、ある意味では造り手、つまり人もそのジンの一部として見られているとも言えます。

また、造り手が自ら告知や販売も行なっていたり、イベントなどでは積極的に飲み手と交流したりなど、少人数のチームであるからこそ、そのジンに“人”を感じることができる、といった側面もあります。

これはクラフトビールなど、他のクラフトカルチャーにも共通しています。

NUMBER EIGHT DISTILLERY(横浜)の蒸溜責任者である深水稔大さんは、現役バーテンダーとしてカウンターにも立っている

“こだわり”も、“クラフトジン”を説明する上でよく使われるキーワードですが、その意味合いはとても漠然としています。

造り手によって、何をどうこだわっているのか具体的に説明しているケースもあれば、恣意的にそのワードを使用していると思われるようなケースも見られます。

いつ、どこでどのように“クラフトジン”の波は起こったのか?

では次に、“クラフトジン”がどのようにして現在のように注目されるまでに至ったのか、これまでの経緯について解説します。

一般的に“クラフトジン”というワードが広く浸透し始めたのは2010年代に入ってからであり、ここ最近の動きだと言えます。

しかし、それ以前から世界各地では少しずつ芽が出てきていました。

その中でも特に早かったのがアメリカです。

アメリカといえば、チョコレートやコーヒーなどクラフトカルチャーの本場であり、クラフトビールの聖地としても有名です。

同国では1970年代以降、大量生産品を見直す機運が高まったことや、規制緩和も追い風となり、クラフトビールの造り手が増加。その流れは次第にジンやウイスキーなどスピリッツ業界にも波及し、こちらも規制緩和の追い風を受け、小規模な造り手(蒸溜所)が増えていきました。

クラフトビールのパイオニアとして知られるアンカー・ブルーイング社が、「ジュニペロ ジン」をリリースしたのが1996年であることからも、同国では独自にいち早く“クラフトジン”のカルチャーが始まっていたと言えます。

一方で、国や地域単位ではなく、ジン業界全体でも、“クラフトジン”のカルチャーの始まりを予感させる動きはありました。

例えば1987年に発売された「ボンベイ・サファイア」は、ジン業界では長らくボタニカルのレシピは明かさないのが当たり前だった中で、使用する全10種類のボタニカルを公開。それをボトルにデザインとして記し、ジンが“ボタニカルのお酒”だということを世界に知らしめました。その他にもスタイリッシュなボトルデザインの採用や斬新な製法による洗練された風味は、戦後から長く低迷していたジンの業界に変革をもたらしました。

1999年に発売された「ヘンドリックス」は、通常のボタニカルとは別に、バラとキュウリのエキスという当時では珍しい素材を用いていたことで、“ジンはもっと自由で良い”ことを多くの人に気づかせました。

「ヘンドリックス」の登場はジンに多様性をもたらすキッカケとなった

すると2000年代中盤以降、世界各地で今では“クラフトジン”の定番と位置付けられるブランドが誕生するようになります。

2006年には、“フランス人が好むエレガントで華やかなジンが市場にない”ことを発端に、ブドウのスピリッツをベースとした「ジーヴァイン ジン」がフランスで誕生。2007年には、地中海のハーブをふんだんに使用したスペインのジン「ジン マーレ」が誕生。ドイツでは2009年に、地元の森の素材を中心に47種類のボタニカルを使用した「モンキー47」が誕生しました。

「ヘンドリックス」が“It is not for everyone”というキャッチコピーを掲げているように、大量に流通させて多くの人に届けるという従来のアプローチのジンではなく、的を絞った新しいアプローチのジンが登場し始めていたのです。

「モンキー47」の登場によって、ジンに使用されるボタニカルの数は増加の一途をたどることとなった

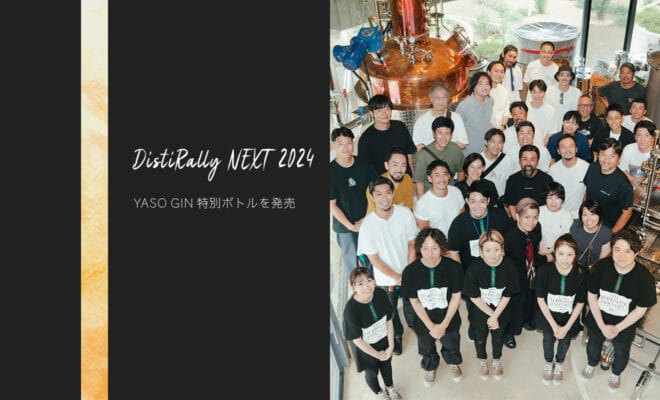

そんな中で、それを一つのムーブメントへと昇華させる大きなキッカケの一つとなったのが、“クラフトジン”のパイオニアとされる「シップスミス」の誕生です。

“ジンの聖地”とさせていながらも、2000年代には蒸溜所の数が2箇所のみとなっていたなど、時代の波に翻弄され聖地らしさを失っていたロンドン。同地に約200年ぶりにジンの蒸溜所を新設し、その際、イギリスにおけるライセンスの規制緩和にこぎつけたことから、それに続く造り手が急増。

ジンの聖地に再び活気をもたらし、今ではロンドン、そしてイギリスは“クラフトジン”のムーブメントの中心地となりました。

「シップスミス」の登場は、特に本場イギリスにおいて、ジンが爆発的に増えるキッカケとなった

2010年代の中盤以降は、そのムーブメントは世界に波及。日本にも多少遅れながらもその波がやってくると、2016年には国内初のジン専門の蒸溜所「京都蒸溜所(「季の美」の造り手)」が誕生。その後全国各地で造り手が急増し、“クラフトジン”というワードも広く知られるようになりました。

このように、ジンのイメージが変わってきていたことや、新たな造り手を歓迎するかのように世界各地で規制緩和があったことなど、様々な事象が重なったことで、従来とは異なる方向性のジンの造り手が急増。ジン業界全体が大きな盛り上がりを見せ、“クラフトジン”は世界中でもてはやされるようになったのです。

そもそもなぜ“クラフトジン”は人気を集めたのか?

続いて、そもそもなぜ造り手は“クラフトジン”を手がけるようになり、飲み手がそれを求めたのか、その理由と背景について解説します。

居酒屋兼蒸溜所である「酒食堂 虎ノ門蒸留所(東京)」のように、造り手のあり方も多種多様になっている

“クラフトジン”のムーブメントが巻き起こった背景には、社会全体が急速に発展していった中で、モノに溢れすぎたことへの反動や情報のあり方が変化し、人々の志向も変化していったことが関係しています。

特に近年は、インターネットの世界的普及やSNSの台頭などによって、世の中は情報にあふれるように。以前に増して情報収集の方法が多角的かつ容易になりました。

そしてそれはジンの業界にも変化をもたらし、情報の流動性が高まったことで、中々外部に出ることがなかったジンの製法やレシピも出回るように。ネットを経由することで、蒸溜所開設に至るまでのノウハウも含め、造り手が必要する情報やコミュニティにたどり着けるようになったのです。

ジンの製造に関連したワークショップは各地で開催され、YouTubeでは製法などを解説する動画が公開されるようになったほか、必要な素材もネットで自由に探せるように…ジンの造り手を取り巻く環境は、より開かれたものへと変化していったのです。

そうした素地があった上で、造り手の増加を強く後押ししたのは、ジンが持つ酒類としてのポテンシャルでした。

ジンは製法や素材選びの自由度が高く、造り手のアイディアや思想を形にしやすい上に、他社製品との違いを出しやすいお酒とも言えます。これは職人である造り手にとっては大きなインセンティブとなります。

それに加えジンは、ウイスキーのような長期熟成が必要がないことから、造ってすぐに販売できるというスピード感や、他の酒類に比べ製造設備が少なく済む上、それらは他の酒類と併用できることなど、経営的視点でのメリットもあります。

(だからこそ近年のジンの造り手は、ウイスキーやビール、焼酎なども製造しているケースが少なくない)

また、地元産ボタニカルの使用を筆頭に、産地ならではの魅力を反映させやすいのもジンの特性の一つで、町おこしにつなげられることも造り手にとっては大きなメリットとなります。

日々進化する情報社会の中で、このようなジンが持つポテンシャルに多くの造り手が気づき、さらには前述したような税制やライセンスの規制緩和が各地であったことも後押しして、“クラフトジン”を手がける造り手が急増したのです。

広島のSAKURAO DISTILLERYは、ジンをとおして広島の魅力を発信している

しかし、いくら造り手の間で盛り上がったところで、飲み手がそれを求めないことには大きなムーブメントとはなり得ません。

モノと情報に溢れた社会は、造り手だけでなく、飲み手側の志向も大きく動かしたのです。

ネットやSNSによって情報収集と共有が容易になったことで、あらゆる分野で定番以外のモノにもスポットが当たるように。独自性やローカル性の強いモノも発見されやすくなりました。

SNSを介して誰しもが発信者になれるようになったことも相まって、人とは違うモノや真新しさを求めるようになり、これまでの当たり前とは違うモノへ少しずつ志向がシフトしていきました。

そうした流れに則しながら、飲み手を惹きつけるポテンシャルを持っていたのが“クラフトジン”だったのです。

近年のジンは、ボトルの見た目がユニークだったり、柑橘類やスパイス、ハーブなど誰もが知る素材がボタニカルとして使われていたりなど、個性がはっきりしています。

そうした個性と香りや味がリンクしている傾向があることから、実はかなりわかりやすいお酒でもあるのです。

お酒に詳しくなくとも、ブランドごとの多様な個性をなんとなく理解できる…そのキャッチーさとシェアのしやすさがあったからこそ“クラフトジン”は飲み手の間でも広がっていったのだと考えられます。

定番の飲み方であるジン&トニックもハーブやフルーツを加えたりなど、より自由なスタイルへと変わっている

ある意味では、時代が「It’s not for everyone(前述した「ヘンドリックス」のキャッチコピー)」を求めるようになっていった…だからこそ“クラフトジン”は大きな人気を集めるようになったのでしょう。

まとめ

定義が存在せず、クラフトというワードがもたらすイメージをまとったジン、というのが実態である“クラフトジン”。

良くも悪くも自由な解釈で使われており、そのワードが一人歩きしている感も否めませんが、ブランドごとの個性に溢れ、数ある酒類の中でもとりわけ多様性に長けているといった魅力は、今のジンのカルチャーならではのものであり、現代的志向に則しているとも言えるでしょう。

とはいえ筆者としては、“クラフトジン”の持つ表面的なイメージというより、造り手各々がジンを造る上で独自に追求する姿勢や思想に本質的な価値があり、共感できる何かを見つけていくことでそのカルチャーはより深く楽しめるのだと考えています。

何も考えずとも香りや味の違いを堪能できるのは今のジンの魅力の一つですが、その背景にも思いを巡らせることで、新たな楽しみを発見できるかもしれません。

⇒国産クラフトジンの造り手インタビュー記事まとめ

⇒ジン好きが選ぶ、まず味わっておきたい「定番クラフトジン」6選

全国のバーテンダーの人となりを知ろう!

⇒バーテンダーへの8つの質問

ジン・クラフトジンを買うならAmazonがおすすめ!

⇒Amazonのジンストア

![世界のバーで人気のカクテル・ランキング TOP50 [2021年版] 〜 レシピ付きでご紹介](https://liquorpage.com/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/9504-featured-60x60.jpg)